太陽成集團(tuán)tyc151cc2016級文物與博物館學(xué)專業(yè)共有學(xué)生29名��,于2020年6月10日上午8點30分在匡亞明樓274會議室進(jìn)行了本科畢業(yè)論文答辯����。答辯委員會由呂軍���、唐淼、馮楠����、劉爽、李亞利五位老師組成�����,呂軍老師擔(dān)任答辯組組長�����,張崢老師負(fù)責(zé)答辯記錄。

由于新冠疫情的影響��,學(xué)生未能按時返校�,今年本科畢業(yè)論文答辯采用了“云答辯”的線上答辯模式。為保障此次“云答辯”過程的公平公開及規(guī)范有序���,太陽成集團(tuán)tyc151cc教學(xué)辦于2020年6月4日提前與學(xué)生進(jìn)行了視頻連線與設(shè)備調(diào)試工作���,以確保學(xué)生們熟練答辯流程、了解“云答辯”所必需的相關(guān)軟件��,幫助學(xué)生更好的適應(yīng)“云答辯”這一新型模式�����。

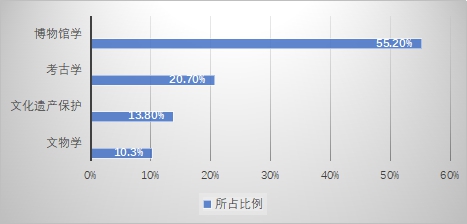

本次參與線上答辯的29篇本科畢業(yè)論文中���,選題主要涉及博物館學(xué)�、考古學(xué)�����、文化遺產(chǎn)保護(hù)等研究方向��。其中選擇博物館學(xué)方向的論文最多,共16篇����,占全部論文的55.2%,較為全面展現(xiàn)了同學(xué)們對博物館教育�����、宣傳��、營銷�����、展覽等各個方面的研究興趣以及大學(xué)四年以來的學(xué)習(xí)成效�,充分體現(xiàn)了太陽成集團(tuán)tyc151cc文物與博物館學(xué)專業(yè)的教學(xué)成果和辦學(xué)特色。

更進(jìn)一步的從具體選題來看���,這16篇本科畢業(yè)論文中,涉及博物館展覽展示的有牛美慧同學(xué)的《多元文化社會中博物館展覽包容性實踐分析》�����,劉涵川同學(xué)的《陜西省考古遺址博物館展示路徑分析》和喻婷同學(xué)的《試論博物館展覽社會意義的提升》�。有五位同學(xué)分別從宏觀和微觀角度對國內(nèi)外博物館教育進(jìn)行了細(xì)致剖析�����,包括王鶴蒙同學(xué)的《博物館教育的全納化進(jìn)程》��、張曦月同學(xué)的《基于事件文化傳播的博物館宣教模式研究——以兩個博物館的展覽活動為例》���、李彥霓同學(xué)的《藝術(shù)博物館在青少年美育中的作用與思考》、袁熙芮同學(xué)的《“終身學(xué)習(xí)”視角下英國博物館老年教育活動初探》以及旦增頓珠的《中美兒童博物館教育活動的對比分析》����。對博物館營銷與博物館整體發(fā)展策略感興趣的同學(xué)也不占少數(shù),比如史長秋同學(xué)的《博物館品牌定位策略研究——以陜西歷史博物館為例》����、李晨同學(xué)的《淺析博物館的網(wǎng)絡(luò)營銷策略》和張媛同學(xué)的《牛津大學(xué)阿什莫林藝術(shù)與考古博物館的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》。也有兩位同學(xué)對博物館的影像與信息傳播進(jìn)行了相關(guān)探討��,如周鑫同學(xué)的《中國博物館影像傳播探索》和李念軍同學(xué)的《文化符號在遺址博物館信息傳播中的應(yīng)用——以金沙遺址博物館為例》�。此外,還有閆默涵同學(xué)的《我國考古遺址博物館選址模式研究》對博物館自身選址模式進(jìn)行了系統(tǒng)梳理�����。從博物館學(xué)的性質(zhì)本身出發(fā)���,汪彬同學(xué)在其論文《博物館學(xué)去殖民化 ——以博物館定義和反身性博物館學(xué)為中心》中引進(jìn)了“反身性博物館學(xué)“的新概念�,對博物館定義等重要問題進(jìn)行了初步探索。張洳桐同學(xué)的《新冠疫情時期國內(nèi)博物館線上發(fā)展模式探究》一文更是緊隨時事熱點�,通過具體案例分析對新冠疫情期間博物館與互聯(lián)網(wǎng)的緊密結(jié)合進(jìn)行了系統(tǒng)梳理和整合,并為國內(nèi)博物館未來的線上發(fā)展提出了相應(yīng)的建議��,具有一定的現(xiàn)實意義����。

選擇考古學(xué)方向選題的論文一共有6篇,占全部論文的20.7%���。有陳夢雅同學(xué)的《新世紀(jì)以來遼代陶瓷考古發(fā)現(xiàn)與研究綜述(2000-2019)》���、劉穎杰同學(xué)的《試論大金山遺址中的季節(jié)性漁獵營地》、楊陽同學(xué)的《試論東北地區(qū)新石器時代文化與生態(tài)環(huán)境的關(guān)系》���、任艷同學(xué)的《長江中下游地區(qū)魏晉南北朝墓葬磚塔研究》�����、吳天聰同學(xué)的《松花江流域的明代墓葬研究》和孟祥悅同學(xué)的《中國“中石器時代”考古學(xué)遺存的再探討》。這些論文研究在時間上涉及史前時期��、魏晉南北朝、遼代��、明代等多個時代�����,研究對象多元�,資料搜集全面,是同學(xué)們大學(xué)四年間在校內(nèi)校外受到的考古學(xué)相關(guān)訓(xùn)練的充分體現(xiàn)�。文物學(xué)方向的選題相對較少,占全部論文的10.3%����,包括趙思旻同學(xué)的《西周墓隨葬三足甕研究》、曾靖同學(xué)的《中國古代兵器對日本古墳時代的影響》和趙妍同學(xué)的《漢代文字瓦當(dāng)研究綜述》三篇論文�,分別從不同角度對特定文物的形制演變、功能意義�����、時代影響等進(jìn)行了討論����。

還有4位同學(xué)對文化遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域尤為感興趣,占全部論文的13.8%。有的從文保單位或文物保護(hù)利用示范區(qū)的角度進(jìn)行研究��,如李怡婧同學(xué)的《文物保護(hù)利用示范區(qū)建設(shè)初探——以甘肅秦安大地灣遺址為例》和楊嘉明同學(xué)的《西安市各級文保單位建設(shè)控制地帶規(guī)律探析》�。也有論文從具體考古遺址公園或某個城市發(fā)展格局入手提出了一些具體可行的建議,如趙云婷同學(xué)的《長春歷史城市空間格局的形成與可持續(xù)發(fā)展》和楊紫瑄同學(xué)的《吉林省乾安縣春捺缽考古遺址公園建設(shè)初探》�。

圖1 2016級文物與博物館學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)論文選題方向及比例分配

特殊時期的“云答辯”就此順利落下帷幕。由于疫情的客觀原因�,此次2016級文物與博物館學(xué)專業(yè)的本科畢業(yè)論文答辯不得不以線上答辯的方式進(jìn)行,給學(xué)院師生帶來了不少技術(shù)和流程上的挑戰(zhàn)和困難���。但答辯委員們舍棄周末休息����,不辭辛勞�,盡最大努力為學(xué)生們創(chuàng)造了良好的答辯環(huán)境,確保了線上答辯的公開透明和有序進(jìn)行�。學(xué)生們雖無法返校,但通過線上交流����,不僅圓滿的完成了畢業(yè)前的最后一關(guān),也通過這次難得的機(jī)會向各位老師表達(dá)了感激不舍之情�����。

圖2答辯委員們就學(xué)生論文進(jìn)行集體討論

此次參與線上視頻答辯的29位同學(xué)被分為四組,每組分開進(jìn)行答辯��,也就造就了這張?zhí)厥鈺r期具有特殊意義的師生合影�����,從而在一定程度上彌補(bǔ)了畢業(yè)前師生無法合影留念的遺憾����?!霸拼疝q”模式的嘗試雖然是疫情封閉期間的替代之舉,但同樣也為師生們留下了另一種具有特殊意義的畢業(yè)回憶�����,這張合影正承載著太陽成集團(tuán)tyc151cc和各位老師對畢業(yè)生們的希望和祝福�,望他們未來的道路一片坦途。

此次參與線上視頻答辯的29位同學(xué)被分為四組,每組分開進(jìn)行答辯��,也就造就了這張?zhí)厥鈺r期具有特殊意義的師生合影�����,從而在一定程度上彌補(bǔ)了畢業(yè)前師生無法合影留念的遺憾����?!霸拼疝q”模式的嘗試雖然是疫情封閉期間的替代之舉,但同樣也為師生們留下了另一種具有特殊意義的畢業(yè)回憶�����,這張合影正承載著太陽成集團(tuán)tyc151cc和各位老師對畢業(yè)生們的希望和祝福�,望他們未來的道路一片坦途。

圖3 “云答辯”下的師生合影留念

撰稿人:張崢