2022年11月4日上午�����,為迎接吉林大學考古學科創(chuàng)建五十周年����,太陽成集團tyc151cc研究生會、太陽成集團tyc151cc團委隆重邀請了太陽成集團tyc151cc�����、吉林大學邊疆考古研究中心楊建華教授在正新樓1210會議室作了題為《“擇一事��,終一生”——我與吉大考古的46年》的主題講座�。講座由太陽成集團tyc151cc權乾坤老師主持,線上在騰訊會議同時進行����。

講座從七個方面,按照時間順序展開。

圖一 講座現(xiàn)場

一���、大學學習

楊老師于1975年入學,1978年畢業(yè)����,屬于工農(nóng)兵學員。因值特殊時期�����,專業(yè)學習并不充實��,更偏重田野實習��。在河北易縣燕下都遺址進行第一次田野發(fā)掘時�,楊老師通過對比河北與東北農(nóng)村,認為文化傳統(tǒng)的差異決定著兩地消費觀念的不同�����。張光直先生曾表示�,古代有機連接各方面的關節(jié)已經(jīng)丟失,我們看到的只是單獨的個體�。因此,楊老師認為我們在各地進行發(fā)掘時���,要帶著人類學的視角分析民風民俗�,形成一個模式來連接各方面,進而復原社會����。

在發(fā)掘過程中,楊老師受一位經(jīng)驗豐富的技工影響較大���,收獲頗豐����。實習結束后�����,楊老師去北京參觀學習�����,蘇秉琦����、嚴文明等先生為學生們講授了相關知識。之后在黑龍江團結遺址進行了第二次田野實習。

1978年寫畢業(yè)論文時���,因老師要求學員寫自己省份相關地的畢業(yè)論文�,楊老師便將西團山文化作為自己的選題�����。

圖二 吉大考古78屆畢業(yè)生合影留念

二��、過外語關

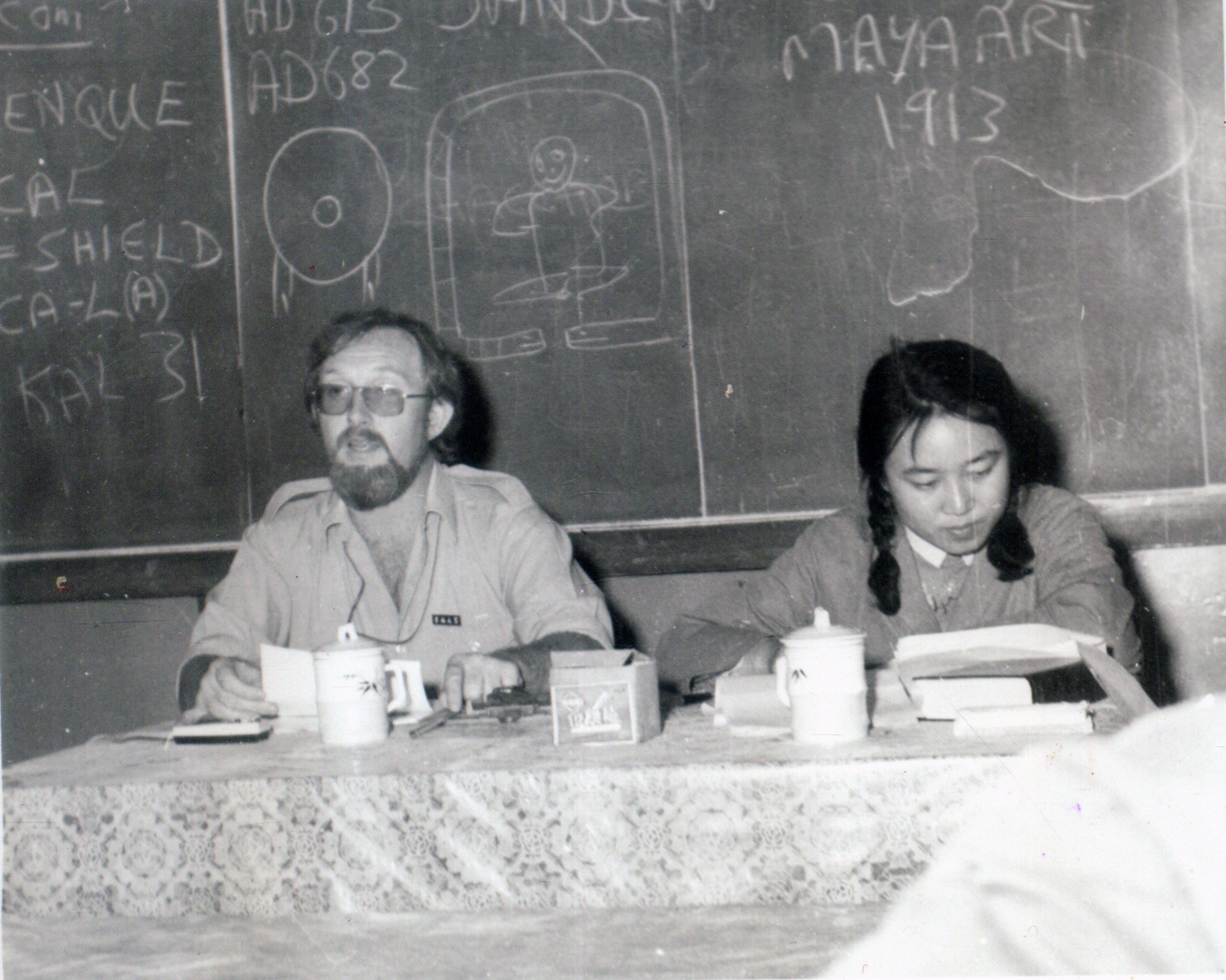

大學畢業(yè)后�����,楊老師留校進入外語系學習了兩年����,并在全校文科教師外語考試中獲得第一名�����。隨后楊老師承擔了諾曼·哈蒙德教授(Prof. Norman Hammond)的翻譯接待工作���,并圓滿完成(圖三)���。外語學習也決定了楊老師碩士學習的方向為西亞考古��。

圖三 承擔諾曼·哈蒙德在華期間翻譯工作

三�����、過田野關

在山西白燕�,楊老師實現(xiàn)從學生到老師的轉變�,但因第一屆學生是國家文物局田野培訓班的學員,是各地的田野一線人員����,楊老師對指導這些學員并不自信,經(jīng)常跟在許偉老師身后����,于是張忠培先生就將她調到另一處地點獨立主持工作。在白燕遺址�����,楊老師建立起遺址內(nèi)新石器時代陶器為基礎的的年代序列��,這次用實物建立編年序列的經(jīng)驗�,對后來在無法見到實物的情況下���,通過紙上的材料分析研究西亞考古有非常大的幫助。但在工地行政管理方面��,楊老師認為自己一直不能妥善地處理各方面關系����,所以一直沒有更豐富的田野經(jīng)驗。楊老師對此感到遺憾����。

圖四 白燕遺址合影(左起楊建華�����、王克林���、黃景略�、張忠培)

四���、外國考古的開始

楊老師碩士階段的學習�����,是在林志純和張忠培兩位先生指導下進行的�����,林先生提供外國資料���,張先生提供研究方法�。楊老師從《劍橋古代史》的西亞部分和《近東新石器時代》(The Neolithic of the Near East)出發(fā)�����,并結合社科院考古所和劍橋大學的相關資料����,將論文題目定在兩河流域史前的彩陶文化。起初����,楊老師打算將哈孫納文化、薩瑪拉文化和哈拉夫文化分別介紹并進行總結��,但這更像講義而不是論文��。因此�����,楊老師以薩瑪拉文化為主體,然后從關系與文化源流角度將哈孫納與哈拉夫文化融入其中�����,從而實現(xiàn)“小題大作”����。論文答辯時,嚴文明與劉觀民等先生評價論文“具有國際對話能力”���。

楊老師認為��,碩士、博士階段是人生少有的能全身心投入到論文寫作中的時間段��,學位論文應當是將來的學術生長點����,選題一定要慎重。

圖五 向張忠培先生學習(左起朱永剛���、張忠培�����、楊建華)

五�、向外國學者學習

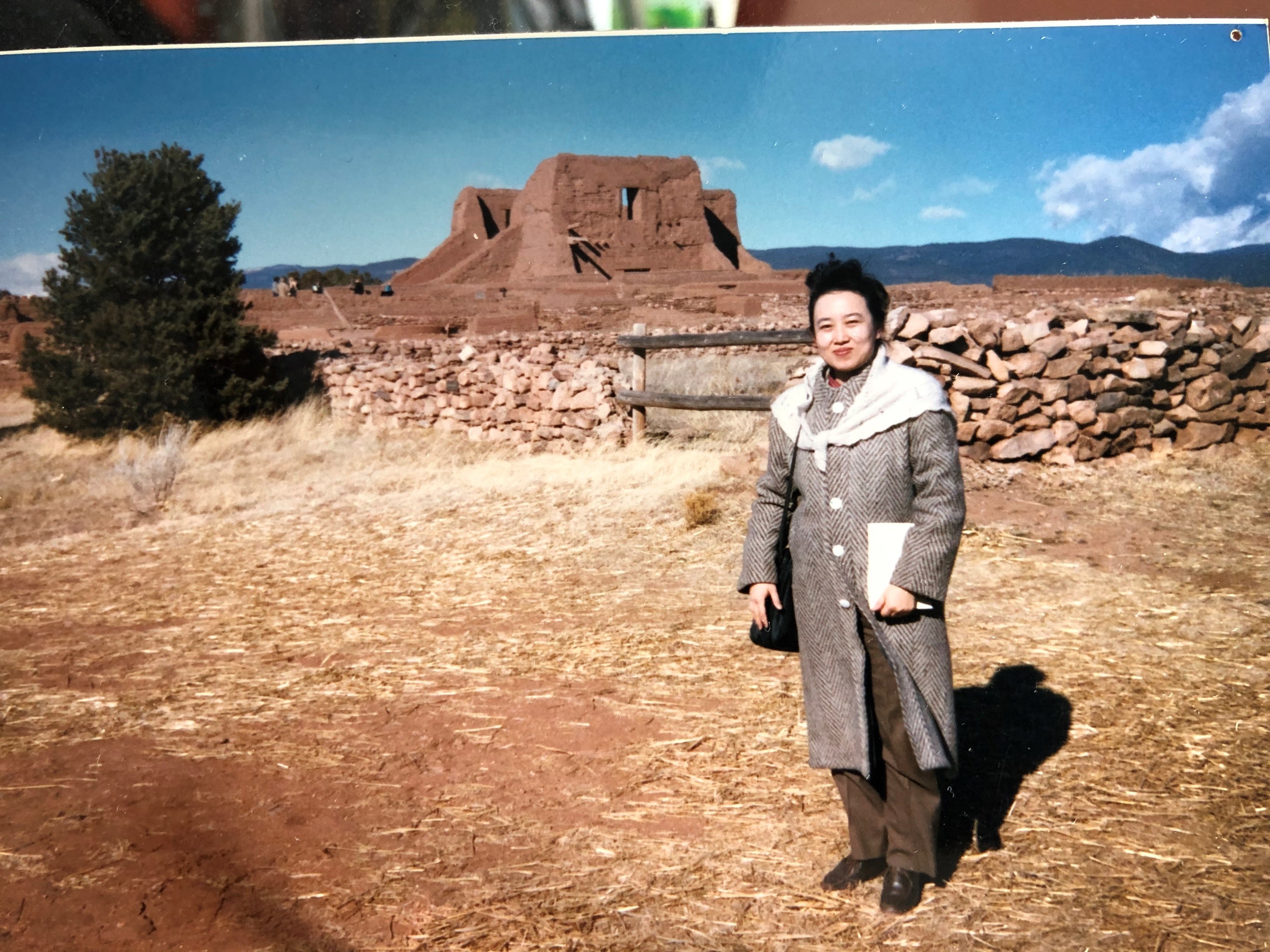

秉承著學了外國考古就要走出去與外國考古學者交流的觀念,1991年��,楊老師參加了美國新聞署邀請的多國合作項目�,并參觀了新墨西哥州的派克斯遺址(圖六),收獲頗豐��。

圖六 參觀派克斯遺址

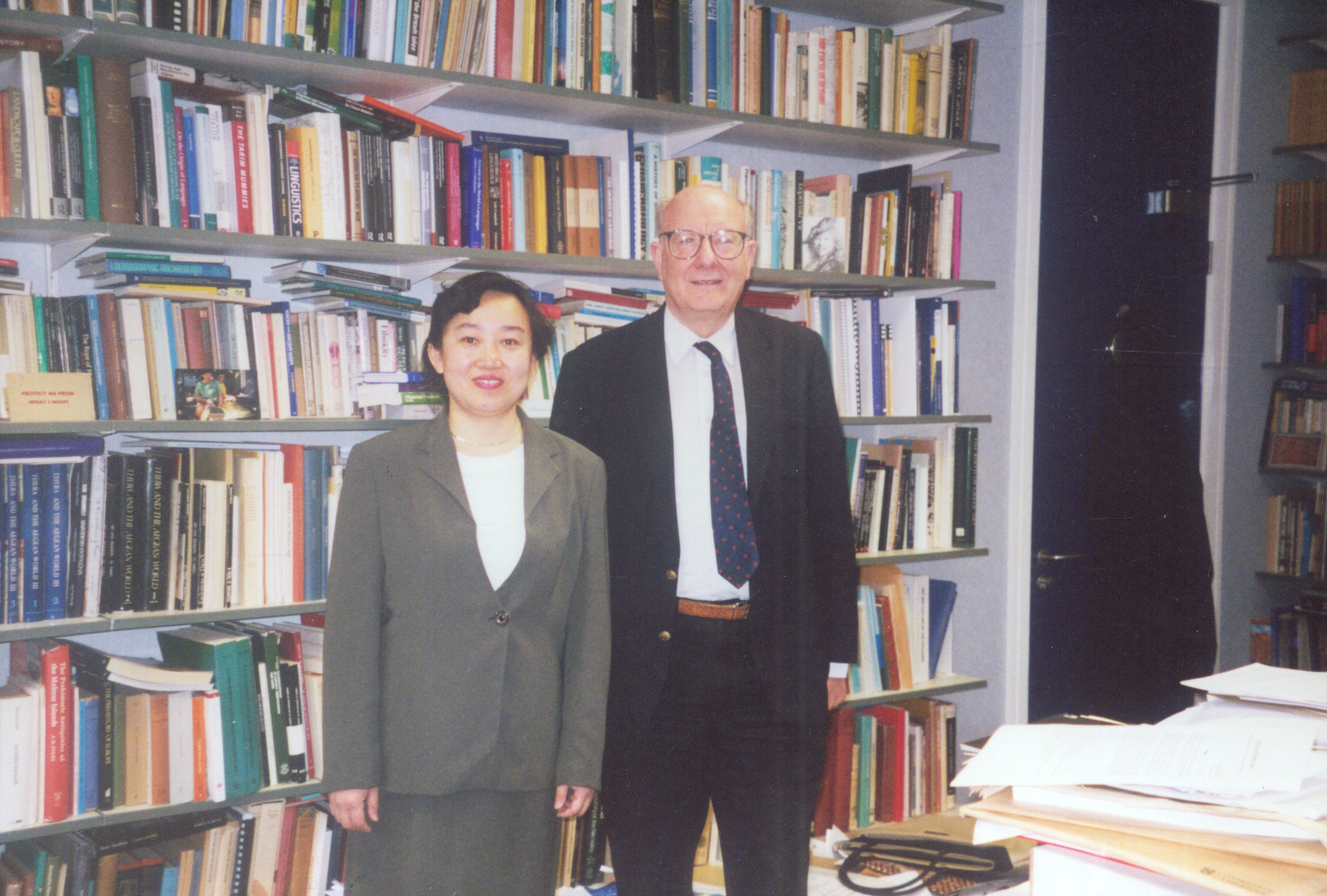

1993年�����,楊老師作為訪問學者在劍橋大學向瓊·奧茨博士(Dr. Joan Oates)學習兩河流域史前考古��,并結識了科林·倫福儒教授(Prof. Colin Renfrew)�����。倫福儒教授很贊賞楊老師將歐美考古學史介紹給中國同行的做法��,并為其著作《外國考古學史》作序����?!锻鈬脊艑W史》是當時國內(nèi)第一部系統(tǒng)介紹歐美考古學歷史的著作�����,是國內(nèi)考古學者出國前了解外國考古的一條捷徑�����。

圖七 與瓊·奧茨一家合影(左為瓊·奧茨)

圖八 與科林·倫福儒合影

六����、兩河流域研究的成果與轉向

1993年,楊老師出版了《兩河流域史前時代》�����,并于1999年獲得了國家社科基金項目優(yōu)秀成果獎�。兩河流域研究取得了一定成果,但也走入了困境:從1981年楊老師讀碩士開始�����,兩河流域戰(zhàn)爭不斷�����,考古發(fā)掘無法持續(xù)�����,得不到新的材料���,且隨著英美以外的其它歐洲國家考古學者的加入�����,只懂英語已經(jīng)無法全面收集資料����,限制了自己的研究��。因此�,在讀博階段,楊老師將主要研究方向轉為了中國北方長城地帶�。

中國北方地區(qū)長城沿線青銅文化帶在時間上分為夏代至早商、商周之際����、兩周之際和春秋中期至秦四期,在空間上分為西、中���、東三段�,楊老師的博士論文《春秋戰(zhàn)國時期中國北方文化帶的形成》則以第四期的西(以隴山為中心的甘肅寧夏地區(qū))����、中(以鄂爾多斯高原、岱海為主的內(nèi)蒙古地區(qū))�、東(以桑干河、燕山為中心的冀北地區(qū))三段為研究對象���。這一選題也得益于楊老師參與整理河北張家口白廟墓地的材料���。白廟墓地是典型的東周時期冀北地區(qū)的遺址,將這一遺址與甘肅寧夏地區(qū)成功分期后�,楊老師便決定以這一方向作為論文選題。在分期的基礎上�,楊老師還研究了文化帶的形成、各地經(jīng)濟類型�����、葬俗等方面���,使得博士論文十分豐滿��。從自己寫作論文的經(jīng)驗出發(fā)�,楊老師認為��,我們在論文寫作前�,先要對自己的研究內(nèi)容有五成把握。而在答辯評語中�,張長壽等先生指出論文對于歐亞草原與中國的關系探討地不多,河北北部與內(nèi)蒙古的差異也沒有區(qū)分����,這些都成為楊老師進一步深入的課題。

圖九 博士論文答辯合影(坐者左起朱永剛���、魏存成��、李伯謙����、方起東�����、林沄)

七、從中國北方到歐亞草原

讀萬卷書����,行萬里路。楊老師介紹了新世紀以來自己在劍橋大學��、內(nèi)蒙古各地�、旅順博物館、米努辛斯克博物館��、06年陜西-內(nèi)蒙-河北考察和匹茲堡大學等學習研究經(jīng)歷�,豐富了以前在書本上得到的資料。

圖十 騰訊會議會場

接下來�����,楊老師介紹了她關于中國北方與歐亞草原考古研究的三個階段(由潘玲老師總結)��。

第一個階段是北方文化帶的形成�����,指的是楊老師的博士論文《春秋戰(zhàn)國時期中國北方文化帶的形成》(后于2004年出版)����,這一研究建立了春秋戰(zhàn)國時期的中國北方文化帶的時空框架���,細分為前短劍時期、短劍時期和后短劍時期��,反映了中國北方從武士貴族到世襲貴族的變化過程���,通過武器從西向東的傳播和陶器與飾牌從東到西的影響,文化面貌逐漸統(tǒng)一為游牧文化帶�����。這一研究���,體現(xiàn)了張忠培先生所講的三個變量:時間�、空間和遺存��,這三個變量融合起來��,然后就是探討遺存背后的人�。

第二個階段是對北方東周時期兩種遺存的辨析。楊老師認為�,北方文化帶的文化因素是有差別的,如同水墨畫一般�����,越往南則中原因素越多,北方因素越少����,越往北則中原因素越少,北方和草原因素更多����。據(jù)文獻記載,中山國由白狄建立����,找到殘留的北方(戎狄)的因素,然后按照文化DNA追蹤�,從河北北部、山西北部�����、陜西北部直到關中��,都可發(fā)現(xiàn)戎狄的因素���。而內(nèi)蒙古的遺存����,屬于當?shù)毓湃A北類型,就是胡�。這一研究形成了《中國北方東周時期兩種文化遺存辨析——兼論戎狄與胡的關系》一文,將中國北方細分為戎狄與胡兩部分�����,冀北與內(nèi)蒙古東周文化差別是狄與胡的區(qū)別�����。

第三個階段是中國北方與歐亞草原的文化交往����。楊老師的博士論文是從中國北方看歐亞草原�����,這次便從整個歐亞草原看中國北方����,系統(tǒng)梳理歐亞草原后再進行比較研究。在這方面���,楊老師團隊發(fā)表了很多專題論文��,但是很難形成一個體系���,因此楊老師便按照一定體系框架將這些論文綜合成《歐亞草原東部的金屬之路——絲綢之路與匈奴聯(lián)盟的孕育過程》一書�����,這部著作入選社科成果文庫�,并獲得第五屆郭沫若中國歷史學獎二等獎和教育部第八屆優(yōu)秀成果二等獎等獎項����。

在本書中的結語部分,楊老師將中國北方和歐亞草原的聯(lián)系分成東���、西兩個大圈���,東圈是中國北方-蒙古高原冶金區(qū),包括河北地區(qū)���、東北地區(qū)��、蒙古東部和外貝加爾地區(qū)�,這一冶金區(qū)延續(xù)上千年,最終形成了匈奴聯(lián)盟���。西圈則是內(nèi)蒙古和甘寧地區(qū)���,這一區(qū)域受西薩彥嶺的米努辛斯克、阿爾泰山的巴澤雷克和天山的伊塞克湖等地區(qū)影響���,最終形成絲綢之路��。按這樣的分區(qū)和分期來討論中國北方和草原到底是誰影響誰的問題��,才有科學的基礎。

從本書結語出發(fā)����,楊老師認為結語的書寫可分為三個層次:第一個層次是每章的縮寫,這是最初步的����;第二個層次則打破章節(jié),總結文章解決的問題��;第三個層次則像《金屬之路》的結語�����,是一種升華。結語不是論文的縮寫�����,而是升華���,第三個層次不是大部分人能達到的�����,但我們應當努力向前�,不斷靠近��。

總結

講座最后�����,楊老師回顧并感恩張忠培和林沄兩位先生�。她的第一門課就是接手林沄先生的《考古學概論》,并開設《外國考古學史》�。在教學與科研結合方面,在80年代后期發(fā)表了《試論考古學研究的三個層次及其方法》一文。第一個層次是基礎研究——構建時空框架���,是縱軸與橫軸組成的平面�,是一付骨架���。第二個層次是中層研究——全面歷史復原���,是立體的研究,賦予這具骨架以血肉���。第三個層次是高層研究——歷史發(fā)展過程的探討�,用因果關系串聯(lián)起一個個立體的人類社會��,探討歷史發(fā)展規(guī)律�。

這三個層次的研究離不開良好的發(fā)掘記錄�����。在學習西亞史前考古后���,楊老師重新審視山西白燕遺址的F2���,提出有毀器����、用火和填埋凈土的祭祀行為�����。第二個層次和第一層次的研究對資料的要求有所不同�,這也是張忠培先生指出要兩步并作一步走,將第一�、二層次研究所需要的信息全部收集的原因。發(fā)掘水平取決于研究水平�,只有帶著問題意識,才有可能找到相應的信息�。

構建時空框架的基本方法是地層學和類型學,而楊老師現(xiàn)在認為類型學并不局限于第一層次�。蘇秉琦先生的《斗雞臺溝東區(qū)墓葬》通過鬲研究出商周不同源,《洛陽中州路(西工段)》通過墓葬的類型劃分與分期�����,可以看出禮崩樂壞的過程�,這是從類型學直接上升到歷史的研究層面。

人的精力是有限的��,只能有所為有所不為。楊老師的研究從兩河流域的史前時代轉到中國北方的青銅時代���,再回到歐亞草原�����,也是畫了一個圈����。

互動環(huán)節(jié)

演講結束后��,線上線下的聽眾紛紛向楊老師致敬���,并就讀書方法�、類型學的學習�����、道與器���、民族學調查和新疆中轉站等方面提出了問題(圖十一至十五),楊老師一一予以詳細解答�。

最后,大家向楊老師帶來如此精彩的演講表示感謝,講座在大家的掌聲中圓滿結束���。(感謝楊建華老師提供的珍貴照片?�。?/span>

圖十一 現(xiàn)場學生提問

圖十二 現(xiàn)場學生提問

圖十三 現(xiàn)場學生提問

圖十四 現(xiàn)場學生提問

圖十五 現(xiàn)場學生提問